Entre las calles de Atocha, Santa Isabel, Magdalena, León y Amor de Dios. Distrito 1 (Centro). Barrios de los Embajadores y las Cortes.

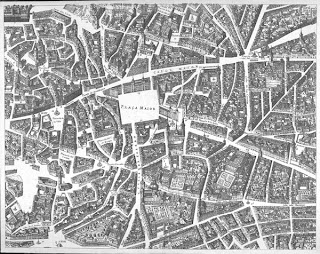

Muchos se empeñan en decir que esta pobre plaza no existe. Sí existe, sólo que carece de numeración propia, y a tal efecto se considera como un ensanchamiento de la calle de Atocha, pero ahí está. Ya en el plano de Texeira encontramos la

Plaçuela de Antón Martín, en un lugar donde hubo un portillo de la cerca de Felipe II que se llamaba precisamente de Antón Martín. Cosa lógica, pues esa tapia se levantó hacia 1556, unos años después de que el venerable religioso que da nombre a la plaza fundase su obra.

Hubo asimismo una ermita en estos parajes, con la advocación de San Sebastián, que perduró hasta la creación de la parroquia del mismo nombre. En aquellos tiempos debía de ser que la creación de parroquias no se regía por el número de fieles, sino por la presencia o no de un familiar a quien hacer tal regalo, ya que el tener un curato era un buen beneficio. Así que un tal licenciado Francos, párroco de Santa Cruz, cuya collación abarcaba estos terrenos, consiguió que se crease la nueva parroquia de San Sebastián para un sobrino suyo. Ocurría esto en 1541; como se ve, esto del nepotismo no es un mal de nuestro tiempo, y está hondamente enraizado en la sociedad española.

El venerable Antón Martín, compañero que fue de San Juan de Dios, natural de la villa conquense de Mira, donde nació el 25 de marzo de 1500, quiso fundar una institución hospitalaria en Madrid para atender lo que entonces se llamaban enfermedades vergonzantes. Hizo efectiva esta fundación el 3 de noviembre de 1552, en unos terrenos contiguos a esta plaza, donde hoy están el cine Doré y la parroquia del Salvador y San Nicolás, que fueron adquiridos al contador del rey Hernando de Somontes y a su esposa Catalina de Zapata. Fue el hospital del Amor de Dios, al que se aludió unas páginas atrás, que llegó a tener 243 camas ubicadas en diez salas, seis para hombres y cuatro para mujeres. Su iglesia, levantada el mismo año de creación del hospital, fue restaurada en 1798 y era bastante rica en obras de arte. En ella fue enterrado el fundador, que murió el 24 de diciembre de 1553. Después de la desamortización, el hospital pasó a ser regentado por la Beneficencia, y en 1899 fue derribado. Se trasladó a la calle del Doctor Esquerdo, donde perduró hasta los años sesenta. En su solar es donde hoy está el hospital Gregorio Marañón. La iglesia fue incendiada durante la guerra civil y en su lugar se edificó una nueva, que es la actual parroquia del Salvador y San Nicolás.

No fue éste el único hospital que hubo en esta plaza, ya que algo más hacia arriba subiendo por la calle de Atocha estuvo el de Montserrat. Fue creado el 11 de agosto de 1616 en una casa de campo que tenía en Lavapiés, donde luego estuvieron las Escuelas Pías de San Fernando, un caballero llamado Gaspar de Pons, y se dedicó a atender a naturales de la corona de Aragón. Se decidió su traslado a la plaza de Antón Martín; las obras del nuevo edificio se iniciaron en marzo de 1658. Veinte años después se concluyó la iglesia. En la guerra de la independencia fue profusamente utilizado, pero posteriormente la falta de recursos acabó con él. Fue derribado para ensanchar la calle de Atocha.

Durante casi ciento cincuenta años presidió esta plaza una fuente obra de Pedro de Ribera, la fuente de la Fama, que hoy se encuentra en los jardines que llevan precisamente el nombre del arquitecto, junto al Museo Municipal. La historia de esta fuente es sumamente azarosa, y en ella hay numerosos traslados, montajes y desmontajes. Fue construida entre junio de 1731 y mayo de 1732, con la generosa y obligatoria ayuda de los madrileños, a los que se exigió una derrama impositiva. Cuando la fuente fue inaugurada, se colocó al parecer en ella un pasquín que decía

Deo volente, rege suvente, et populo contribuente, se hizo esta fuente, seguramente obra de un madrileño que no pagó a gusto. La fuente es una de las más características obras de su autor y, por ende, del barroco madrileño, antes tan denostado y hoy tan querido. Muestra: Según Mesonero Romanos, es una “página del arte (aunque en una de sus más lastimosas aberraciones)” que “merece ser conservada con mayor razón que otros monumentos posteriores de igual clase, y que más que como páginas del arte pueden ser consideradas como otros tantos borrones echados en él”. Para Peñasco y Cambronero es “el colmo de la corrupción del arte” y sólo debería servir para el “estudio de lo que fue el arte en una época felizmente pasada”, mientras que hoy se considera un conjunto histórico de los más bellos de Madrid. En 1880 se retiró de la plaza porque estorbaba -ya entonces- al tráfico. Algunas piezas se conservaron y otras se desecharon. Según Peñasco y Cambronero fue llevada al barrio de las Peñuelas y olvidada. Sin embargo, en 1911 se reconstruyó, con poco acierto, y se colocó en el parque del Oeste; en 1941 se situó donde hoy se puede ver.

La plaza de Antón Martín fue uno de los lugares donde se inició el célebre “motín de Esquilache”, el 23 de marzo de 1766, cuando un grupo de madrileños se negó a cumplir las disposiciones que prohibían las capas largas y los sombreros de ala ancha, dando como razón algo tan sencillo como que no les daba la gana vestirse como mandaba Esquilache. Allí se formó la turbamulta, que luego se dirigió hacia la casa del marqués, la de las Siete Chimeneas, e incluso obligó a Carlos III a salir de Madrid y plantearse el trasladar la capital de España a otro lugar. Por suerte, como se sabe, todo acabó bien.

Entre la calle de Carlos Arniches y la Ribera de Curtidores. Distrito 1 (Centro). Barrio de los Embajadores.

Entre la calle de Carlos Arniches y la Ribera de Curtidores. Distrito 1 (Centro). Barrio de los Embajadores.