Tiene su entrada por la calle de Martín de los Heros, y está bordeada también por las de Buen Suceso, Álvarez Mendizábal y Marqués de Urquijo. Distrito 9 (Moncloa). Barrio de Argüelles.

La capilla del Santo Cristo pertenece a la congregación del mismo nombre. Fue construida bajo la dirección de Juan Ruiz entre 1651 y 1659. Es un museo en miniatura que contiene obras de Alonso Cano, Francisco Ricci, y sobre todo, una maravillosa Expulsión de los mercaderes del Templo, del Greco. La Hermandad del Santo Cristo también regentaba la bóveda subterránea que hay bajo la iglesia y que es tan grande como ella. Allí se sometían los congregantes a severos ejercicios de disciplina y mortificación difícilmente separables de un fanatismo ciego. Aún son testimonio de tan siniestras prácticas las dos incisiones en la piedra con una "S" y un clavo atravesado, que forman la palabra ESCLAVO, y que se pueden ver en la puerta que da a la calle de Bordadores.

La capilla del Santo Cristo pertenece a la congregación del mismo nombre. Fue construida bajo la dirección de Juan Ruiz entre 1651 y 1659. Es un museo en miniatura que contiene obras de Alonso Cano, Francisco Ricci, y sobre todo, una maravillosa Expulsión de los mercaderes del Templo, del Greco. La Hermandad del Santo Cristo también regentaba la bóveda subterránea que hay bajo la iglesia y que es tan grande como ella. Allí se sometían los congregantes a severos ejercicios de disciplina y mortificación difícilmente separables de un fanatismo ciego. Aún son testimonio de tan siniestras prácticas las dos incisiones en la piedra con una "S" y un clavo atravesado, que forman la palabra ESCLAVO, y que se pueden ver en la puerta que da a la calle de Bordadores.

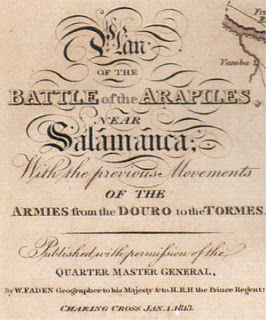

Entre la glorieta de Quevedo y la calle de Vallehermoso. Distrito 7 (Chamberí). Barrio de los Arapiles.

Entre la glorieta de Quevedo y la calle de Vallehermoso. Distrito 7 (Chamberí). Barrio de los Arapiles. Entre las calles de Fuencarral y de Mejía Lequerica. Distrito 1 (Centro). Barrio de la Justicia.

Entre las calles de Fuencarral y de Mejía Lequerica. Distrito 1 (Centro). Barrio de la Justicia.

Entre las calles de Calvo Asensio y de Guzmán el Bueno. Distrito 7 (Chamberí). Barrio de Gaztambide.

Entre las calles de Calvo Asensio y de Guzmán el Bueno. Distrito 7 (Chamberí). Barrio de Gaztambide.

Antonio Maura y Muntaner nació en Palma de Mallorca en 1853. Empezó su carrera política en el partido Liberal, junto a Gamazo. Fue ministro de Ultramar en 1892, y en el ejercicio de ese cargo presentó un proyecto de autonomía para Cuba y Puerto Rico que fue rechazado por todo el mundo. Después del desastre de 1898 su programa político adoptó diversas propuestas de los regeneracionistas. Tras la muerte de Germán Gamazo, asumió la jefatura de su grupo político, pero en 1902 se pasó a las filas conservadoras y participó en el gobierno de Francisco Silvela, donde adquirió fama de autoritario y brutal represor. Tras la dimisión de Silvela a finales de 1903 fue encargado por primera vez de formar gobierno, pero este primer mandato sólo se prolongó unos meses, ya que renunció a causa de la excesiva intervención del rey en los asuntos políticos. Otra vez fue nombrado presidente del gobierno en 1907, e intentó una política de reformas que se quedó sólo en el nombre. Nuevamente sacó su vena autoritaria y represora, y tras la Semana Trágica de Barcelona (1909) y los sangrientos sucesos que en ella ocurrieron, tuvo que dimitir. Poco a poco se fue retirando de la vida política, pero en 1918 fue llamado a presidir un gobierno de concentración nacional y en 1919 otro de carácter conservador. En 1921 asumió por última vez ese cargo, dentro de una crisis que debería acabar con el sistema que se estableció con la constitución de 1876. Murió en Torrelodones, cerca de Madrid, en 1925.

Entre la calle de San Bernardo y la plaza de los Mostenses. Distrito 1 (Centro). Barrio de la Universidad.

Como lo atestigua una cercana travesía, el nombre que hasta finales del siglo XIX llevó esta calle fue el de las Beatas. Se debía a un convento de monjas o beaterio que aquí se fundó en 1574, con la advocación de Santa Catalina de Siena. Perduró hasta 1611, cuando las monjas se trasladaron a un nuevo emplazamiento cercano al palacio que el duque de Lerma se acababa de construir junto al Prado de San Jerónimo. Fue entonces ocupado el edificio por los monjes premostratenses, y en él permanecieron casi dos siglos, hasta su derribo ordenado por José Bonaparte, pero esta historia corresponde a la plaza de los Mostenses y allí se contará. El caso es que del fugaz paso de las monjas por esta calle quedó un nombre que duró trescientos años. Répide cuenta una leyenda relacionada con este convento. Al parecer en él había monjas jóvenes y bellas, y en una ocasión dos, que debían de responder a estas características, pasaban por la calle Ancha de San Bernardo cuando fueron vistas nada menos que por Rodrigo Calderón, famoso galán y conspirador del que ya se ha hecho mención y que se deberá nombrar muchas más veces en estas páginas. Prendado de una de las religiosas, las alcanzó e intentó el cortejo. Fue rechazado, y cuando, arrogantemente, se dio a conocer y dijo que siempre conseguía lo que quería, la respuesta de Sor María del Sacramento, que así se llamaba la bella monja, fue “tal vez se obscurezca mañana la estrella que tanto brilla hoy”. Certera premonición del triste fin del marqués de Sieteiglesias, en un cadalso de la plaza Mayor.

Para la crónica negra han de quedar algunos horrendos crímenes que se produjeron en el número 3 de esta calle: en noviembre de 1945 apareció muerto por herida de arma contundente (un candelabro) y estrangulamiento el camisero Felipe de la Breña; parece ser que el móvil fue el robo. Diecisiete años después, el 1 de mayo de 1962, el sastre José María Ruiz Martínez, al parecer enajenado por unos problemas económicos, mató a su esposa y a sus cinco hijos antes de suicidarse.

La primera idea que se tuvo al decidir el cambio de denominación de la tradicional calle de las Beatas, llevó al Concejo a acordarse de Ramón Chíes (1846-93), político republicano y periodista, gobernador tras la Revolución de 1868 y fundador junto con Antonio Machado Álvarez, Demófilo, del semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento. Pero alguien debió pensar que las ideas de Chíes eran demasiado avanzadas como para homenajearle con una calle, y se tomó, el 15 de marzo de 1899, la más neutral decisión de dedicarla al poeta cordobés Antonio Grilo, nacido en 1845 y fallecido en 1906, un juglar del siglo XIX que recorría los salones aristocráticos recitando expresivamente sus poemas. Esta faceta un tanto bohemia no le impidió sin embargo llegar a ser académico de la lengua. Fueron famosos en su época los versos que dedicó a las ermitas de la sierra de Córdoba.

Entre las calles de Serrano Anguita y de Sagasta. Distrito 1 (Centro). Barrio de la Justicia.

Calle muy breve, abierta en los primeros años del siglo XX, y que en la actualidad se puede ver en las noches de los fines de semana llena de coches mal aparcados y de jóvenes que han bebido demasiado. Recuerda a un escritor costumbrista del siglo XIX, nacido en Elche en 1818 y fallecido en 1865. Fue pionero de la prensa gráfica en España, pues ya en 1844 dirigía el periódico ilustrado El Laberinto; es fama que algunos de sus números salían íntegramente de la pluma de Flores. Entre sus obras literarias cabe mencionar Fe, Esperanza y Caridad, La historia del matrimonio, Tipos y costumbres españoles y Doce españoles de brocha gorda, pero su obra más importante es Ayer, hoy y mañana, en la que describe el Madrid de 1800, el de 1850 y un entonces lejano Madrid de 1899 en el que parece ser que se fue un poco por las ramas. Fue miembro de la Real Academia.

Entre la avenida del Mediterráneo y la calle de Arias Montano. Distrito 3 (Retiro). Barrio del Niño Jesús.

Recientemente, el último tramo de la calle de Abtao ha sido dedicado al escritor, periodista y crítico taurino Antonio Díaz-Cañabate, nacido en Madrid en 1898 y fallecido en la misma villa en 1980, activo participante en la magna enciclopedia Los Toros y su continuador tras la muerte de José María de Cossío. También se interesó por la historia y costumbres de nuestra villa; fruto de esa ocupación por Madrid fue una de sus principales obras, Historia de una Taberna (1944), que le inspiró la de Antonio Sánchez, sita en la calle del Mesón de Paredes. Fue considerado como uno de los últimos escritores costumbristas, con una estética muy próxima a la de Azorín. Otras de sus obras son Historia de una tertulia (1952), Lo que se habla por ahí (1954), Historias de un tren (1959), Madrid y los Madriles (1974), Las tres Marías (1977) y El mundo de los toros (1979).

Entre la calle de Amado Nervo y la glorieta de Fuentidueñas. Distrito 3 (Retiro). Barrio del Niño Jesús.

Sinuosa y nueva calle de la colonia Retiro dedicada a una de las grandes figuras de la edad de plata de la tauromaquia. Antonio Mejías Jiménez nació el 25 de junio de 1922 en Caracas. Fue miembro de una célebre dinastía torera, procedente de la localidad extremeña de Bienvenida, origen del apelativo por el que fueron conocidos los matadores de la familia. Era hijo del Papa Negro, diestro que alternó con los grandes de la edad de oro. Se presentó como novillero en la vieja plaza de Los Tejares, en Córdoba, el 3 de julio de 1937, con novillos de Olivares y actuando mano a mano con Paquito Casado. Tomó la alternativa nada menos que en Madrid y con Miuras, el 9 de abril de 1941, siendo su padrino su hermano Pepe, con el que toreó mano a mano. Tras veinticinco años de éxitos, fracasos y graves cogidas, se retiró por primera vez en Madrid el 16 de octubre de 1966. Volvió a los ruedos en la temporada de 1971, y se retiró definitivamente en la plaza de Vista Alegre el 5 de octubre de 1974, con toros de Bohórquez y con un atractivo cartel que completaban Curro Romero y Rafael de Paula. Casi un año después, el 4 de octubre de 1975, cuando toreaba en un tentadero de la finca que la ganadera Amelia Pérez-Tabernero tiene en El Escorial, recibió una voltereta de una becerra llamada Curiosa, que le rompió el cuello. A resultas de esta herida murió en el Hospital de la Paz el 7 de octubre de 1975. Su entierro fue una demostración de fervor popular, y desde su casa del número 3 de la calle del Príncipe de Vergara, fue llevado a la plaza de las Ventas para dar su última vuelta al ruedo.

Entre la calle de Ibiza y la plaza del Doctor Laguna. Distrito 3 (Retiro). Barrios de Ibiza y Niño Jesús.

Entre la calle de Ibiza y la plaza del Doctor Laguna. Distrito 3 (Retiro). Barrios de Ibiza y Niño Jesús.

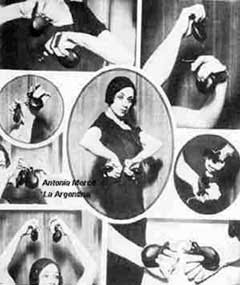

Esta calle, que sigue la circunferencia del ruedo de la antigua plaza de toros de Goya, desaparecida en 1934, está dedicada a la gran bailarina española Antonia Mercé y Luque, más conocida como la Argentina. Nació en Buenos Aires en 1890, y sus padres eran maestros de danza del Teatro Real. Primero la destinaron al ballet clásico, pero Antonia sin embargo tenía otras ideas y acabó dedicada de lleno al baile español. Fue quien estrenó El amor brujo de Falla y siempre se la ha considerado como su mejor intérprete. Intentó formar una compañía de ballets españoles semejante a los ballets rusos de Diaghilev, pero fracasó en el empeño. Junto con Vicente Escudero realizó diversas giras por Europa, en el transcurso de las cuales estrenó la Sonatina de Ernesto Halffter. Murió en la ciudad francesa de Bayona en 1936.

Entre las calles de Atocha, Santa Isabel, Magdalena, León y Amor de Dios. Distrito 1 (Centro). Barrios de los Embajadores y las Cortes.

Entre las calles de Atocha, Santa Isabel, Magdalena, León y Amor de Dios. Distrito 1 (Centro). Barrios de los Embajadores y las Cortes. La plaza de Antón Martín fue uno de los lugares donde se inició el célebre “motín de Esquilache”, el 23 de marzo de 1766, cuando un grupo de madrileños se negó a cumplir las disposiciones que prohibían las capas largas y los sombreros de ala ancha, dando como razón algo tan sencillo como que no les daba la gana vestirse como mandaba Esquilache. Allí se formó la turbamulta, que luego se dirigió hacia la casa del marqués, la de las Siete Chimeneas, e incluso obligó a Carlos III a salir de Madrid y plantearse el trasladar la capital de España a otro lugar. Por suerte, como se sabe, todo acabó bien.

La plaza de Antón Martín fue uno de los lugares donde se inició el célebre “motín de Esquilache”, el 23 de marzo de 1766, cuando un grupo de madrileños se negó a cumplir las disposiciones que prohibían las capas largas y los sombreros de ala ancha, dando como razón algo tan sencillo como que no les daba la gana vestirse como mandaba Esquilache. Allí se formó la turbamulta, que luego se dirigió hacia la casa del marqués, la de las Siete Chimeneas, e incluso obligó a Carlos III a salir de Madrid y plantearse el trasladar la capital de España a otro lugar. Por suerte, como se sabe, todo acabó bien.

Aniceto Marinas (Calle de).- Entre los puentes del Rey y de los Franceses. Distrito 9 (Moncloa). Barrio de la Casa de Campo.

Aniceto Marinas (Calle de).- Entre los puentes del Rey y de los Franceses. Distrito 9 (Moncloa). Barrio de la Casa de Campo.