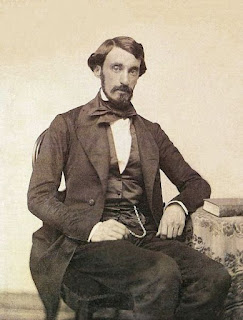

Autorretrato de Goya, c. 1773

(Colección particular)

Entre la plaza de Colón y la calle del Doctor Esquerdo. Distrito 4 (Salamanca). Barrios de Recoletos y Goya.

Es esta una de las principales calles del barrio de Salamanca. Aunque su inicio fue urbanizado en los primeros momentos de crecimiento del nuevo Ensanche, durante mucho tiempo cruzó huertas y tierras de labor, además de los jardines de recreo llamados Campos Elíseos, favoritos de los madrileños en el tercer cuarto del siglo XIX; en el mapa del término de Madrid hecho en 1910 por el ingeniero municipal Núñez Granés aún está bordeada por construcciones aisladas. Ya Répide habla de una calle “de gran longitud, toda de modernas construcciones y abundante en aristocráticas viviendas. Acaso es la vía más alegre del barrio de Salamanca”. Hoy en día, aunque muchas de esas viviendas aristocráticas se han convertido en bloques de pisos, sí que es la calle de Goya una de las más animadas del barrio de Salamanca, y una de las más comerciales, con numerosas tiendas pequeñas y uno de los centros más concuridos de unos grandes almacenes (inaugurados el 23 de septiembre de 1966, después veremos qué tiene de particular esta fecha).

Basílica de la Purísima Concepción

(Foto CC BY-SA Zarateman)

El principio de la calle bordea los jardines del Descubrimiento, de los que se habló más detenidamente cuando paseamos por la plaza de Colón. En la acera izquierda, al poco de pasar el instituto Beatriz Galindo, nos encontramos con el primer edificio singular de la calle. Se encuentra en el número 26 y es la basílica de la Purísima Concepción. Se trata de un templo de traza neogótica, de la que se abusó quizá un poco a finales del siglo XIX y principios del XX. Fueron sus arquitectos Jesús Carrasco y Eugenio Jiménez, y se construyó entre 1902 y 1914. Tiene tres naves, y a los pies se eleva una torre de 44 metros coronada por una aguja metálica. Éste es un detalle que desagradaba especialmente a Répide, pero no sólo eso, sino también el que la imagen de la Inmaculada en que finaliza la aguja estuviese rematada por un vulgar adorno de bombillas que para él era una “iluminación propia para la entrada de un teatro”. Narra el gran cronista cómo unos pilluelos lograron subir hasta la imagen y robaron las bombillas, y su consejo era que, ya que la acción fue arriesgada y meritoria, la podían haber exhibido en público, pues eso “les habría procurado seguramente un gran contrato como acróbatas en los Estados Unidos”. Aún otra objeción pone Répide a la iglesia, y es que en su cripta, no contemplada en el proyecto inicial, se realizaban enterramientos, burlando las disposiciones que prohíben hacerlo.

Detalle del Edificio Castaño

En la amplia e importante intersección de nuestra calle con la de Alcalá, encrucijada a la que también desembocan las calles de Narváez y del Conde de Peñalver y es siempre un pequeño o gran caos circulatorio, hay un punto en que fijarse. En el número 91 de nuestra calle, que hace esquina con el 98 de Alcalá, hay una construcción, conocida como “Edificio Castaño”, que es una buena muestra del racionalismo madrileño; fue diseñado por Jesús Martí Martín y se levantó entre 1930 y 1935, fechas en las que este original estilo arquitectónico se encontraba en el punto más alto de su desarrollo. Es un típico edificio en quilla de barco en el que los elementos racionalistas se entremezclan con otros expresionistas, por lo que se puede encontrar una cierta analogía con el grandioso edificio del cine Capitol en la Gran Vía.

Permítaseme una vanidad. En el número 120 de la calle de Goya, donde actualmente un pequeño edificio de color crema alberga una residencia de ancianos perteneciente a la Comunidad de Madrid, había antes, cuando el pequeño edificio era de color gris, una maternidad que se llamaba Casa de la Madre. (Aquí podéis ver una foto). Pues allí, en una de las habitaciones cuya ventana daba a la calle del Doctor Esquerdo, el 22 de septiembre de 1966, se dejó caer por este mundo parando en la villa de Madrid un servidor de ustedes, madrileño del Ensanche, distrito del Congreso, barrio de Lista, parroquia de Covadonga. Esto es, un día antes de que, en la misma acera, se abriesen los célebres grandes almacenes de los que hemos hablado unos párrafos más atrás.

Don Francisco de Goya y Lucientes –a quien está dedicada la calle desde el 8 de febrero de 1866–, gloria de la pintura española y universal, nació en el pueblecito aragonés de Fuendetodos el 30 de marzo de 1746. Se formó primero en Zaragoza con José Luzón (1760-61), y en 1763 pasó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde prosiguió sus estudios hasta 1766. Después del obligado viaje a Italia (1770-71), vino a Madrid de nuevo, donde en 1773 se casó con la hermana de Francisco Bayeu, pintor influyente que le ayudó en estos primeros momentos de su carrera. Al año siguiente, Rafael Mengs le encargó que realizase cartones para tapices que se elaborarían en la Real Fábrica de Santa Bárbara, tarea que ocupó a Goya desde 1775 hasta 1792 y en la que surgieron obras que narran los aspectos lúdicos de la vida del Madrid dieciochesco (El Pelele, La Gallina Ciega) o escenas de la vida cotidiana (El Cacharrero). Entretanto, Goya fue nombrado pintor del Rey (1786) y de cámara (1789). Enfermó estando en Cádiz, donde pasó parte de los años 1792 y 1793, y como resultado de ello se le declaró la sordera que para muchos críticos es la causa que hizo derivar el estilo de Goya, hasta entonces influido primero por el rococó y luego por el neoclasicismo, hacia unos cauces que hacen de él un pintor único en la historia del arte y un punto de partida en el que todas las tendencias pictóricas posteriores buscan su fuente. En 1797 pintó la cúpula de la ermita de San Antonio de la Florida y realizó la serie Los caprichos, premonición tempranísima del surrealismo. Ya en el siglo XIX surgieron las Majas (1803-05), para las que pudiera muy bien haber posado una de las mujeres más influyentes del Madrid de la época, la duquesa de Alba María Teresa Cayetana. La guerra de la Independencia afectó especialmente al artista aragonés, que quizá fue testigo presencial de la lucha del pueblo de Madrid contra el invasor francés y de las terribles represalias tomadas contra los patriotas. Los desastres de la guerra, serie de aguafuertes iniciados en 1810 muestran claramente la visión de Goya sobre tales barbaridades y creo que además quieren ser un canto a la estupidez de cualquier guerra. También consecuencia de los espantosos hechos del 2 y el 3 de mayo de 1808 son dos de los más importantes cuadros de Goya: La lucha del pueblo con los mamelucos, que muestra los choques habidos en la Puerta del Sol entre los madrileños y los terribles soldados egipcios de Napoleón, y Los fusilamientos en la Montaña del Prícipe Pío, ocurridos la madrugada del 3 de mayo.

Los fusilamientos del tres de Mayo

(Museo del Prado, Madrid)

Acabada la guerra, grabó la serie La Tauromaquia (desde 1816), y se retiró a la casa que compró en 1819 en las cercanías de Madrid, la llamada “Quinta del Sordo”, que se hallaba cerca del camino de Alcorcón, hoy paseo de Extremadura. Entre 1820 y 1823 decoró sus paredes con las llamadas Pinturas Negras, de un crudo expresionismo y que muestran en algunos casos al pueblo de Madrid en fiesta, mas con un leguaje harto dispar al que mostraba en sus cartones y sus vistas de la pradera de San Isidro años antes. La Quinta fue derribada en 1913, pero las pinturas se salvaron gracias a que fueron trasladadas a lienzo por el pintor Martín Cubells.

La lechera de Burdeos (1827), uno de los últimos cuadros de Goya, anticipo del Impresionismo.

(Museo del Prado, Madrid)

Goya marchó a Burdeos, ciudad en la que realizó sus últimas obras, ya rayanas en el impresionismo, y donde murió el 16 de abril de 1828. Fue primero enterrado en el cementerio de la Chartreuse de la ciudad francesa; en 1900 sus restos volvieron a Madrid, primero al cementerio de San Isidro y, desde 1919 reposan definitivamente –al menos eso esperamos– en la ermita de San Antonio de la Florida, cuya cúpula es un derroche de su genio.

.jpg)

_04a.jpg)

_02.jpg)

.jpg)

-_Vista_a%C3%A9rea.jpg)

_01.jpg)

.jpg)

.jpg)

_01.jpg)